近日,我院马东亮副教授与武汉理工大学麦立强教授团队合作在水系锌-碘电池研究方面取得重要进展,研究成果以“π-d conjugated coordination mediated catalysis for four-electron-transfer fast-charging aqueous zinc iodine batteries”为题,发表在《Cell》子刊《Matter》上,据了解,这是我校以第一通讯单位发表的第一篇。其中,第一作者为我校材料科学与工程学院2022级硕士研究生管德阳同学,麦立强教授、罗雯教授和马东亮副教授为共同通讯作者。

可充电水系锌离子电池(ZIBs)由于其低成本、高安全性和环境友好性而被认为是极具发展前景的新一代储能设备。与传统的ZIBs相比,基于I0/I-转换的可充电水系锌离子(Zn-I2)电池因其摆脱了脱嵌式储能机制,从而避免了正极材料的结构崩塌而受到人们的特别关注。同时,碘元素具有较好丰度、较高理论比容量和适宜反应电位,是很有前景的正极材料。目前,碘基阴极通常进行I0/I-二电子转移氧化还原反应。作为阴极反应,理论容量为211 mAh g-1,工作电压为~1.3 V(vs. Zn/Zn2+)。理论上,碘可以被进一步氧化,发生I-/I0/I+四电子转移氧化还原反应,从而释放更高理论容量422 mAh g-1和具有更高工作电压~1.7 V(vs. Zn/Zn2+)。尽管基于四电子转移的I-/I0/I+氧化还原反应Zn-I2电池显示出更高能量密度,但I0氧化为I+可能需要更高能量来克服能垒。这一过程伴随着I+固有的不稳定性和溶解扩散问题,因此需要为碘电池体系开发更先进的正极材料。传统的基于I0/I-双电子转移和基于I-/I0/I+的Zn-I2四电子转移电池都面临着几个共同挑战:碘的导电性差,碘/多碘化物溶解度问题,碘氧化还原反应(IRRs)动力学缓慢,宿主物质吸附不良导致活性碘的利用率低,以及严重”穿梭效应“。这些问题会导致低释放容量,电池容量快速退化,电池寿命缩短。

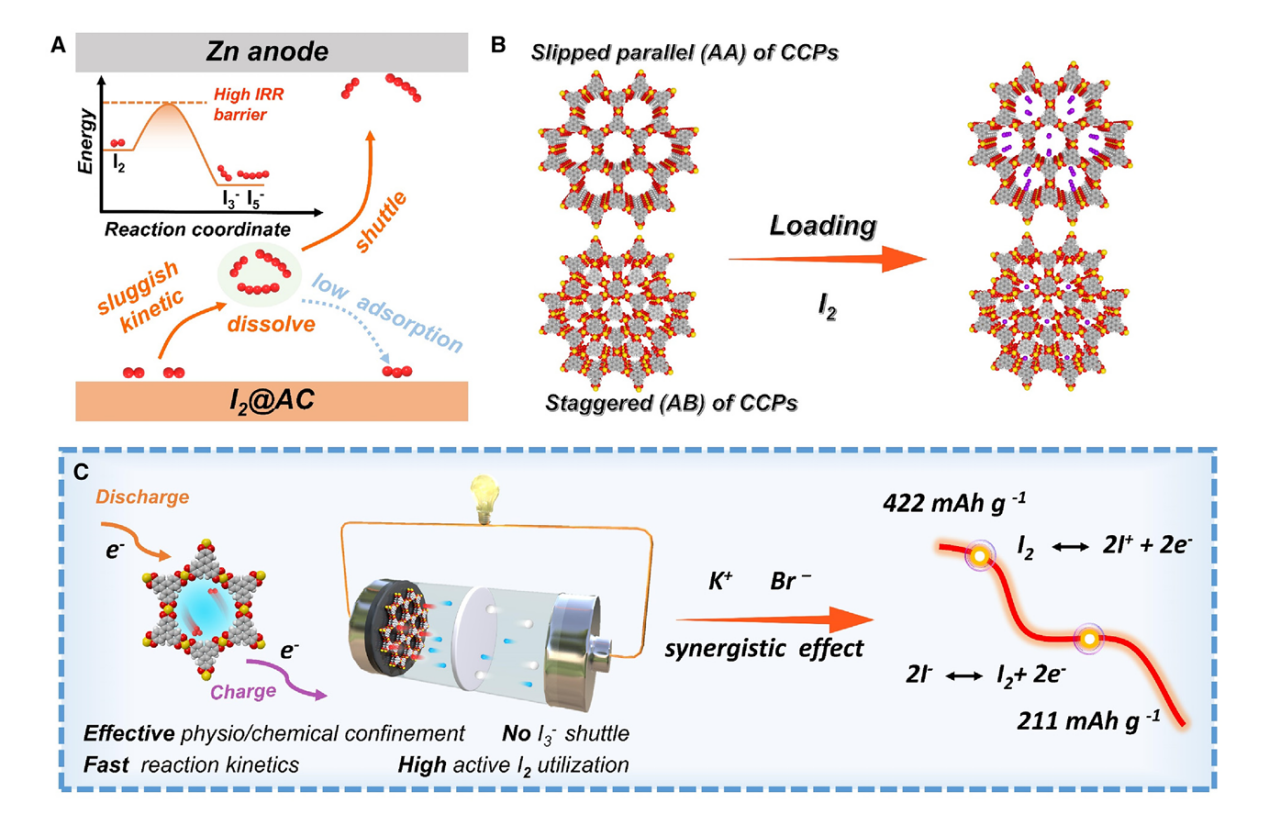

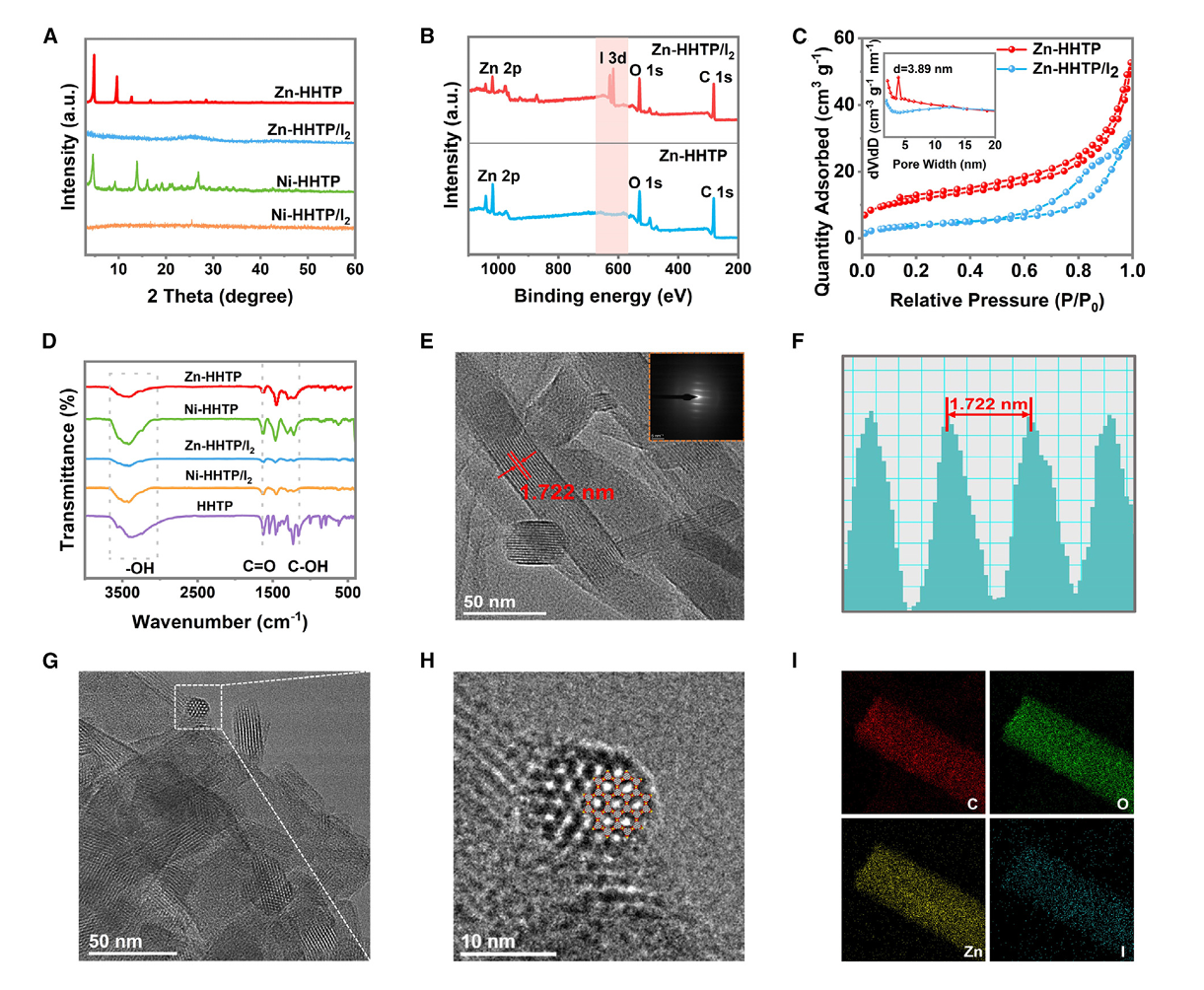

针对以上问题,武汉理工大学麦立强团队、新疆大学马东亮副教授结合分子模拟、实验研究和先进的原位/非原位表征技术深入研究了不同堆叠模式的π-d共轭配位聚合物(CCPs)正极材料与碘的转化反应关系。提出将不同堆叠模式的多孔π-d共轭配位聚合物(平行滑移AA堆叠结构(Zn-HHTP)和交错AB堆叠结构(Ni-HHTP)应用于Zn-I2电池中,以增强碘的转化反应。AA堆叠结构允许在有序原子阵列上积累局域电子,从而增强内置电场,优化碘进化环境。在结构模拟指导下,采用HHTP作为配体,设计具有两种堆叠模式的π-dCCPs,将碘封装在其有序结构中,作为Zn-I2电池正极材料。具有不同堆叠模式的CCPs和其金属原子(M = Zn, Ni)充当氧化还原活性中心,以降低氧化还原能垒,并为碘提供结合位点。所获得的M- HHTP /I2(M = Zn, Ni)纳米复合材料通过建立物理屏障、化学键等多种相互作用,有效抑制碘在ZnSO4电解质中扩散。特别是,Zn-HHTP/I2电极具有更高倍率性能和循环稳定性能,包括高充放电电流密度、低界面电阻和低过电位。密度泛函理论(DFT)计算表明,M-HHTP中的M-O4位点既可以作为多碘化物的氧化还原活性位点,也可以作为多碘化物的结合位点。而且通过引入K+和Br-双离子进一步优化电解质。在这里,Br-作为引发剂激活I+并与之形成卤素间化合物,而K+作为促进剂使I0/I+相互转化。双离子的协同作用促进了四电子转移氧化还原反应,显著提高容量。

图1 锌-碘电池面临的挑战、结构设计和电解质优化过程示意图

图2 CCPs的微观结构表征

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.matt.2024.11.026

武汉理工大学麦立强教授&罗雯教授团队与新疆大学材料科学与工程学院马东亮副教授团队按照《“十四五”东西部科技合作实施方案》部署和要求,始终把“科技援疆”工作作为一项重大政治任务抓紧抓实。依托教育部虚拟教研室与新疆大学联合开展“慕课西行”同步课堂活动,并联合指导培养研究生开展科学研究,通过优质教育及科学资源共享,为高水平人才培养提供有力科技支撑。

此外,2024年2月新疆大学材料科学与工程学院正式成立,学院科学研究坚持“四个面向”,解放思想,创新研究生人才培养模式,通过“请进来”和“走出去”相结合的模式,提高研究生导师的整体水平,开拓研究生的视野,在校内,校外开展多层级、多学科交叉合作。该论文是我院与国内其他高校联合在Angewandte Chemie International Edition、Advanced Materials,Energy & Environmental Science等期刊上发表论文后的又一篇力作。学院将继续推广成功经验,加大与国内顶尖课题组的合作,开展高水平科研,实现新疆大学材料科学与工程学科的跨越式发展。